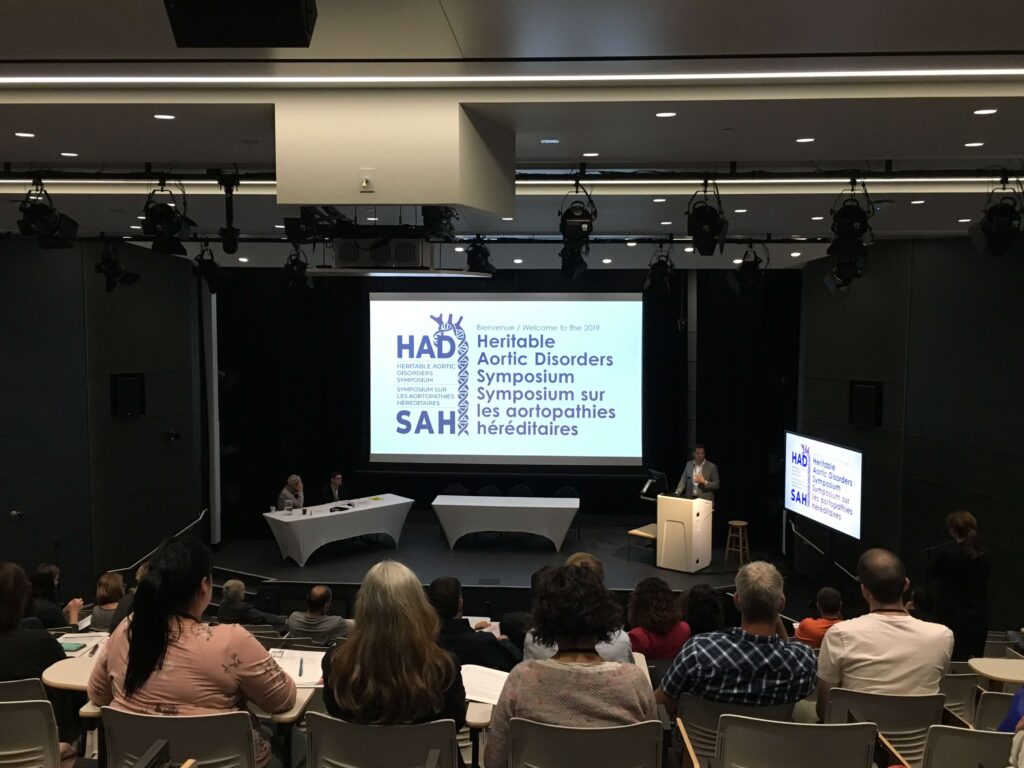

Le 2e Symposium annuel sur les aortopathies héréditaires a connu un franc succès, comme en témoigne la présence de plus de 180 professionnels de la santé et de pas moins de 40 patients et membres de leurs familles! Cette année, le symposium avait lieu au CHU Sainte-Justine, à Montréal, au Québec. L’objectif des deux journées de présentations et d’ateliers était d’informer les professionnels de la santé, les membres de la fondation, les patients et leurs familles et de leur donner l’occasion de faire du réseautage.

Jour 1, 6 septembre 2019

« Il est important d’offrir un traitement personnalisé en équipe multidisciplinaire. »

« Non seulement les patients doivent-ils doivent-ils défendre leurs propres intérêts, mais les médecins doivent aussi le faire pour leurs patients. »

« Il existe une grande variabilité interindividuelle parmi les personnes atteintes d’une aortopathie héréditaire. »

Voilà quelques-uns des messages que nous avons pu entendre à quelques reprises au cours de la première journée du Symposium 2019. Les participants ont eu droit à des présentations sur la génétique, le suivi et le counseling, l’évaluation du risque et la prise en charge médicale et chirurgicale des aortopathies héréditaires. Parmi les participants, on trouvait tant des experts qui ont ouvert la voie dans plusieurs des domaines traités que des professionnels néophytes de ces maladies. Les médecins de Montréal qui assistaient à l’événement ont annulé leur tournée pour assister au Symposium et ont même insisté pour que leurs résidents soient également présents afin d’en apprendre davantage sur ces maladies et sur la réalité des patients.

Le Dr Bart Loeys, de Belgique, a demandé : « Où en serons-nous dans 30 ans ? ». Le Dr Reed Peyritz, de Philadelphie, s’est penché sur la prise en charge des aortopathies héréditaires tandis que la Dre Shaine Morris, de Houston, est venue nous parler de la stratification des risques. En tout, c’est plus de 15 professionnels de la santé qui nous ont fait part de leur expérience aux membres de la communauté médicale qui traitent les patients atteints du syndrome de Loeys-Dietz ou d’autres maladies analogues.

Entre les présentations des conférenciers, des discussions de groupe permettaient aux participants de parler de cas réels et de poser des questions aux experts présents. Comme l’an dernier, la salle était remplie de professionnels dévoués et empathiques venus partager leur expérience, leurs recherches et leurs stratégies devant des cas semblables. Les efforts collectifs pour faire avancer la recherche, les traitements et les soins aux patients étaient tout simplement incroyables!

En plus des conférences et des discussions de nature scientifique, les médecins et les chercheurs ont aussi pu prendre conscience du quotidien des patients et de leurs familles grâce à la présentation de Joseph Galli intitulé : Patient and family perspective: what is it like to live with a HAD diagnosis. Joseph a rappelé aux professionnels dans la salle que leurs patients se battent pour leur vie. Un médecin lui a alors demandé comment les docteurs pouvaient aider leurs patients qui ont de la difficulté à exprimer leurs besoins ou en sont incapables. La réponse ? Utilisez les services de la Fondation du syndrome Loeys-Dietz du Canada! La fondation aide non seulement les patients, mais aussi les professionnels qui les soignent afin de mettre sur pied des équipes de soins multidisciplinaires.

Jour 2, 7 septembre 2019

Les participants à la journée destinée aux patients et à leurs familles ont tous apprécié les présentations et les ateliers en petits groupes. Ils ont ainsi pu entendre le Dr Francois-Pierre Mongeon, de Montréal, sur son expérience dans le diagnostic et le traitement médical de ces maladies, la Dre Irene Maumenee, de New York, sur l’ophtalmologie, sa spécialité et, enfin, le Dr Alain Vadeboncoeur, de Montréal, qui a donné le point de vue d’un urgentologue sur la douleur thoracique aiguë. Les cinq autres présentations portaient sur les manifestations cardiovasculaires des aortopathies héréditaires et les défis généraux que posent ces maladies.

Les ateliers étaient si emballants que tous les participants auraient pu continuer encore longtemps. Les présentations se sont déroulées en français, mais les participants pouvaient poser des questions dans la langue de leur choix et obtenaient des réponses dans cette langue. Ainsi, tous les participants, qu’ils parlent français ou anglais, ont pu obtenir des conseils d’experts de renommée mondiale. Le format des ateliers en petits groupes a permis de lever la barrière de la langue.

Les patients et leurs familles disposent maintenant d’une foule d’informations et ont pu établir des liens avec les médecins et les autres patients présents. Vivement le prochain Symposium !